=田中屋スポーツ新聞=新聞を読めと言われた世代!?読むならスポーツ新聞だな。情熱といかがわしさのサンドウィッチ。ジャンクな話題をコーヒーで流し込め!学校でも職場でも使える話題をお届け

本日BerryBerryBreakfast 現場ラジオライブ!

9月7日 南林間チャンドラ・スーリヤ

17:30スタート

オールデイズ直江津Radioモーニングから

ラジオドラマ「わけありキャバレー」と歌の世界をお届けします。

脚本・歌・出演/田中宏明

夕刻日誌「スポーツ新聞が読みたい」

スポーツ新聞はほとんど読んだことがない。読んだ記憶は、サザンオールスターズのギターの大森が脱退したときと、府中の競馬場に行った時かな。

まぁとりあえず読んだことはないのだけど、なんとなくのイメージは持っているんですよね。

そのイメージだけで、スポーツ新聞を作りたくなったのです。

スポーツ新聞と言えば、いかがわしさと情熱です。

これって男がh本能的と言うか潜在的に憧れているものだと思います。

雑誌も同様のことと思います。真実はどうでもよくて、そんな世界があったら面白いというものが、さらりの現実にあるかのように感じさせてくれるのです。

読んでもいないのに、書きたくなる。これも情熱のうち。

そう言えばオールデイズ直江津ラジオにしても、ラジオなんて聞いて育っていないのに喋りたくなる。それも情熱。

さらにいかがわしさです。

井上陽水が言っていました。

芸能界とはサングラスを外さなくても仕事ができるいかがわしい世界。これをタモリと語っていました。

僕はADの頃、ディレクターの、お前はキャラが薄いからずっとサングラスかけてろって言われたことがあります。僕はその言葉は流しましたが、あれだって実際サングラスしても良かったのだと思います。

そのいかがわしさに憧れていたのですから。

いかがわしさは憧れです。男のロマン。

そんないかがわしさが、スポーツ新聞にもある気がします。

そんなこと考えていると、人生自体黄熱といかがわしさが大事なんじゃないかと思ってきます。

パッション&サスピシャス。

思えばこのどちらにも当てはまらないものは買っていないですね。

夕刻コラム「高橋ジョージのロックンローラーとは何か」

【全文公開】THE 虎舞竜・高橋ジョージ 「自分の人生が『ロード』の歌詞みたいになってきた」(FRIDAY) – Yahoo!ニュース https://share.google/OVFG7EjTxdM28vNCy

「ロックとは何ですか?」なんて、音楽をやっていない人が質問すると、ロックをちょっと馬鹿にしているような感じがしてしまってなんだかおかしいわね、となる。

高橋ジョージはロックンローラーであることを本人がネタのように使っているところを感じるので、この質問は美味しかったと思う。

これに対して、返しが僕はしびれた。

ロックンローラーとは、

「明日に余力を残さず生きること」

だって。

これにはカッコよさを感じたんだよね。普通にかっこよく返してきやがったぜ、と。

僕はいつからか、というか昔から明日のためにそろそろ寝るか、とか思って生きてきた。これって売れないパターンなのかもしれないな。

三船美香と離婚したのは何があったのかよくわからないけどね。それもロックに含まれるのだろうか。

男と女のことは、その二人だけのものだから、理解も何もないけどね。

ロックって何なんだろうな。

By田中宏明(ロック歌手)

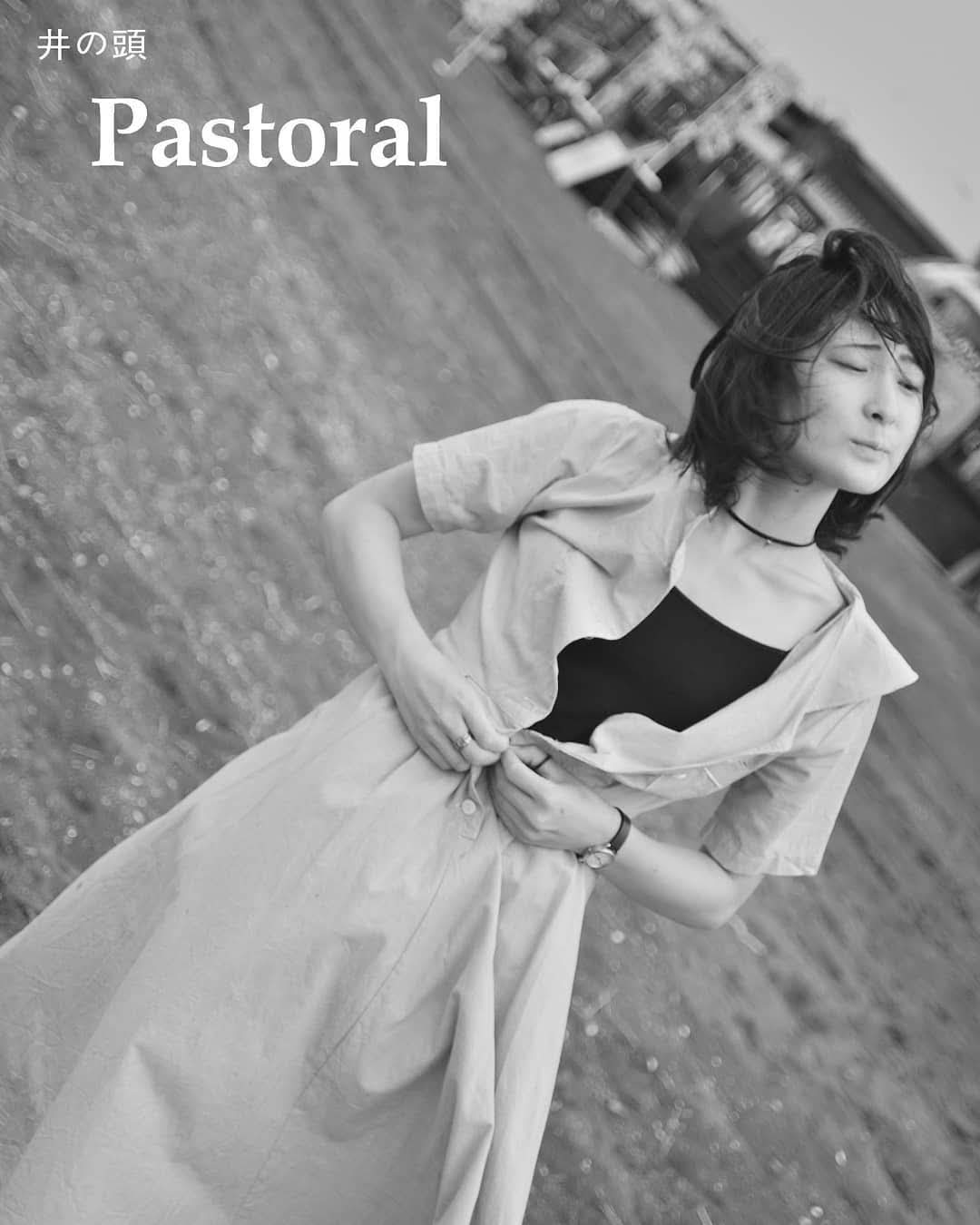

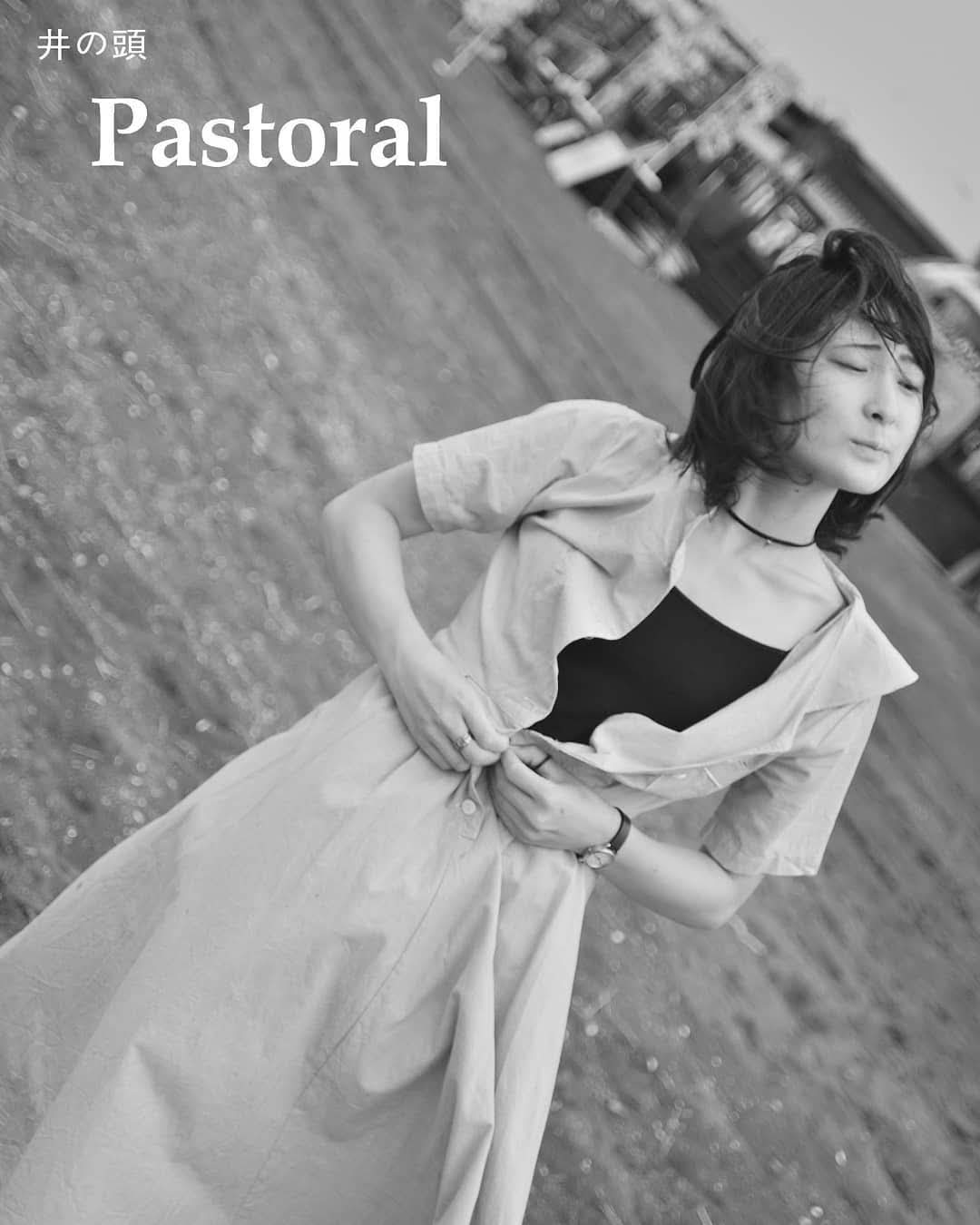

田中屋のシティスナップ「江の島海岸で着替える女」

撮影/田中宏明

連載小説「女の風景写真」第10話 作/奈良あひる

第10話

由紀子は、以前よりもパソコンを開く時間が長くなっていた。

言葉を綴ることが、ひそかな習慣から、彼に会うための準備になりつつあったからだ。

――この続きを、きっと彼に読ませたい。

そんな思いが、文字のひとつひとつを濃くしていった。

喫茶店で会うと、彼はいつものように控えめにノートパソコンを覗き込む。

由紀子はわざと、途中のページを閉じずに残しておく。

「ここまで書いたの」

と、言葉少なに差し出すと、彼は頷き、静かに目を落とす。

画面に吸い込まれる彼の横顔を眺める時間は、由紀子にとって甘美な緊張だった。

「……あなたは、記憶を、こんなふうに残すんですね」

読み終えた彼がそう呟くと、胸の奥で何かがふっと弛む。理解された、という安堵が、言葉よりも強い。

次に会ったときには、さらに続きを――。

日記は「彼に見せるために」書かれるようになっていった。

昨日の自分の鼓動や、触れられたときの震えを、少しずつ、しかし決して曖昧にせず記す。

それを彼が受け止めてくれるたび、由紀子の中で確かな手応えが積み重なっていく。

「これは、ただの記録じゃないですね」

ある日、読み終えた彼が言った。

「あなたが僕に差し出している気持ちそのものだ」

頬が熱くなる。けれど否定できなかった。

彼に見せることが、自分を開いていく作業そのものなのだと、由紀子は痛感していた。

言葉を分かち合うたびに、距離は少しずつ、確実に縮まっていく。

ページを重ねるたびに、二人の間にだけ流れる時間が深まっていく。

――日記は、ただの文章ではなくなっていた。

それは、由紀子と彼を繋ぐ、秘密の扉になりつつあった。

作者紹介

田中宏明 1980年生まれ 東京都昭島市出身の写真家・放送作家。

2003年 日本大学文理学部応用数学科 ぎりぎり卒業。下北沢・吉祥寺での売れないバンドマン生活を経て、現在はピンでラジオと弾き語りでのパフォーマンスをおこなっている。

◆写真家:シティスナップとかるーい読物「井の頭Pastoral」撮影・編集

◆放送作家:ラジオドラマ「湘南サラリーマン女子」原作・脚本 オールデイズ直江津Radioで放送中!

出演ラジオ 第97回

第96回

田中屋のシティスナップ

田中屋のロード俳句

井の頭Pastoral