前橋市長のラブホ会議 谷原章介の発言にセクハラを感じる?!

男女の関係がなかったことを何度も証明しろと訴えた記事

これ本当だったら、僕は谷原はセクハラに該当すると思います。

なぜ、それを他人に言われないといけないのか。

これははっきり言って、男女の関係があってもなくても関係ありません。

なぜ、谷原に言われないといけないのか。

それは、二人だけのこと、もし男女の関係があったとしたら、その家族のこと。

どう考えても谷原は関係ない人。

なぜ、谷原にしたとかしてないとかを言われないといけないのか。

こういうセクハラ行為は僕は良くと思っていない。

男として、問題だな。

もしこれは番組代表として言わせているなら、番組・テレビ局の問題だと思います。

谷原はマリオネットか。

田中屋のシティスナップ「原宿キャットストリートの女」

撮影/田中宏明

連載小説「女の風景写真」第33話 作/奈良あひる

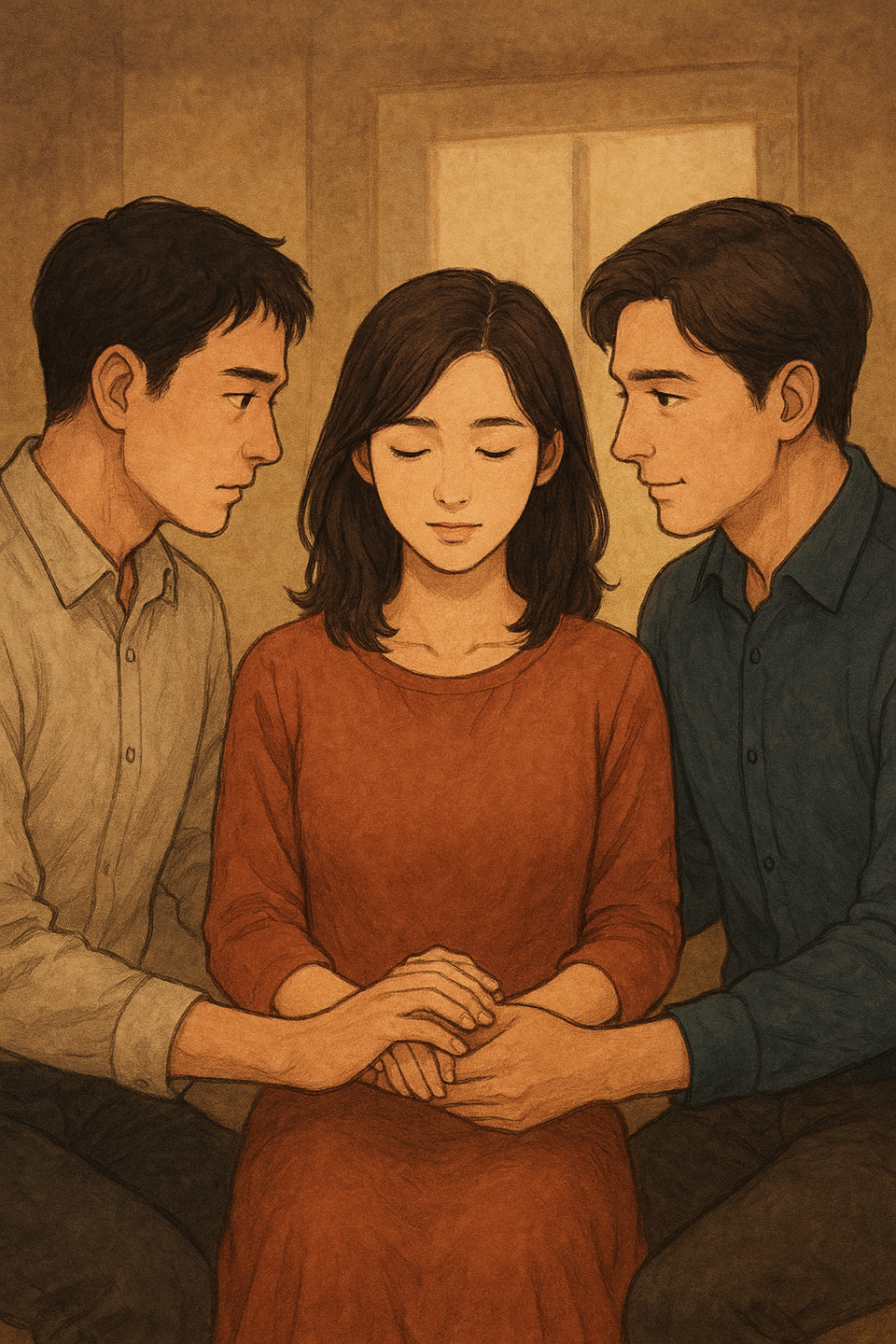

触れ合った指先は、まるで合図のようだった。

小さな接触に過ぎないはずなのに、三人の間に漂っていた緊張が、じわりと形を変えていく。

由紀子は自分の掌に伝わる二つの温もりを意識しながら、そっと呼吸を整えた。胸の奥で何度も跳ねる鼓動は、言葉よりも正直に彼女の気持ちを語っていた。

夫が、静かに彼女の顔を覗き込む。

「……大丈夫か」

その声音には、確かめるような優しさが混じっている。

由紀子は一瞬だけ目を伏せ、次いでゆっくりと頷いた。

「……ええ。あなたがいてくれるから」

その言葉に、夫は安心したように息を吐き、そっと彼女の肩へ手をまわす。

ぎこちなくも確かな動き。その温もりに、由紀子の体は自然に寄り添った。

反対側に座る男は、その様子をじっと見つめていた。目に浮かぶのは戸惑いよりも、むしろ共鳴するような熱。彼もまた、そっと由紀子の手を包み直す。

「僕も……一緒にいていいんだろうか」

彼の言葉は問いかけであり、同時に願いでもあった。

由紀子は夫の顔を見やり、その視線からうなずきを受け取る。

「……三人で、って、決めたんですもの」

その一言で、ためらいの膜が破れた。

夫の掌が由紀子の肩から背中へと滑り、彼女をそっと抱き寄せる。

その動きに合わせるように、男が身を傾け、彼女の手に重ねていた指先を少し強く握った。

重なる温もりが増えるごとに、部屋の空気は濃くなっていく。

最初はたどたどしかった仕草が、少しずつ自然なものへと変わり、やがて三人の身体の間にあった空白はほとんど消えていた。

由紀子は目を閉じ、深く息を吸い込む。

――これはもう、後戻りのできない瞬間だ。

けれど、不思議と怖さはなかった。むしろ、その先に待つ未知の物語を心から欲している自分に気づく。

夫が、彼女の耳もとに低く囁いた。

「始めようか」

その言葉は、号令のようでもあり、祈りのようでもあった。

由紀子は静かに瞳を開き、二人の顔を順に見つめる。

そして小さく、けれどはっきりとした声で応えた。

「……ええ、三人で」

その瞬間、三人の物語が、ついに確かな形で動き出した。

つづく