田中屋の子どものドラムでバンドやろうぜ!

これで、どこでもドラムありでライブできるぜ!

ただやってくれる人がいるかが最大の問題だ。

夕刻コラム「玉置浩二 コロナでコンサートをドタキャン」

医者ではないので、コロナの現在の危険性はわかりません。

風邪は危険な病気ではないと言いたいわけではありませんが、風邪と同じ扱いでいい気がしますね。

でないと話が進まないんですよ。

会社で言うと、インフルエンザと同じように5日は休まなければならないと、結局体調不良があっても何も言えなくなってしまいますよね。

もうコロナかどうかという概念もなくしてもいいのではないでしょうか。大きいくくりで風邪ということで。

田中屋のシティスナップ「直江津駅前通りを歩く女」

撮影/田中宏明

連載小説「女の風景写真」第17話 作/奈良あひる

夫は黙ったままの数日を過ごした。

けれども、その沈黙の裏で、由紀子にははっきりとわかっていた。夜ごと夫がパソコンを開き、彼女の指先が残した文字を追いかけていることを。読めば読むほど彼の目が熱を帯び、食卓の沈黙に重さが増してゆくことも。

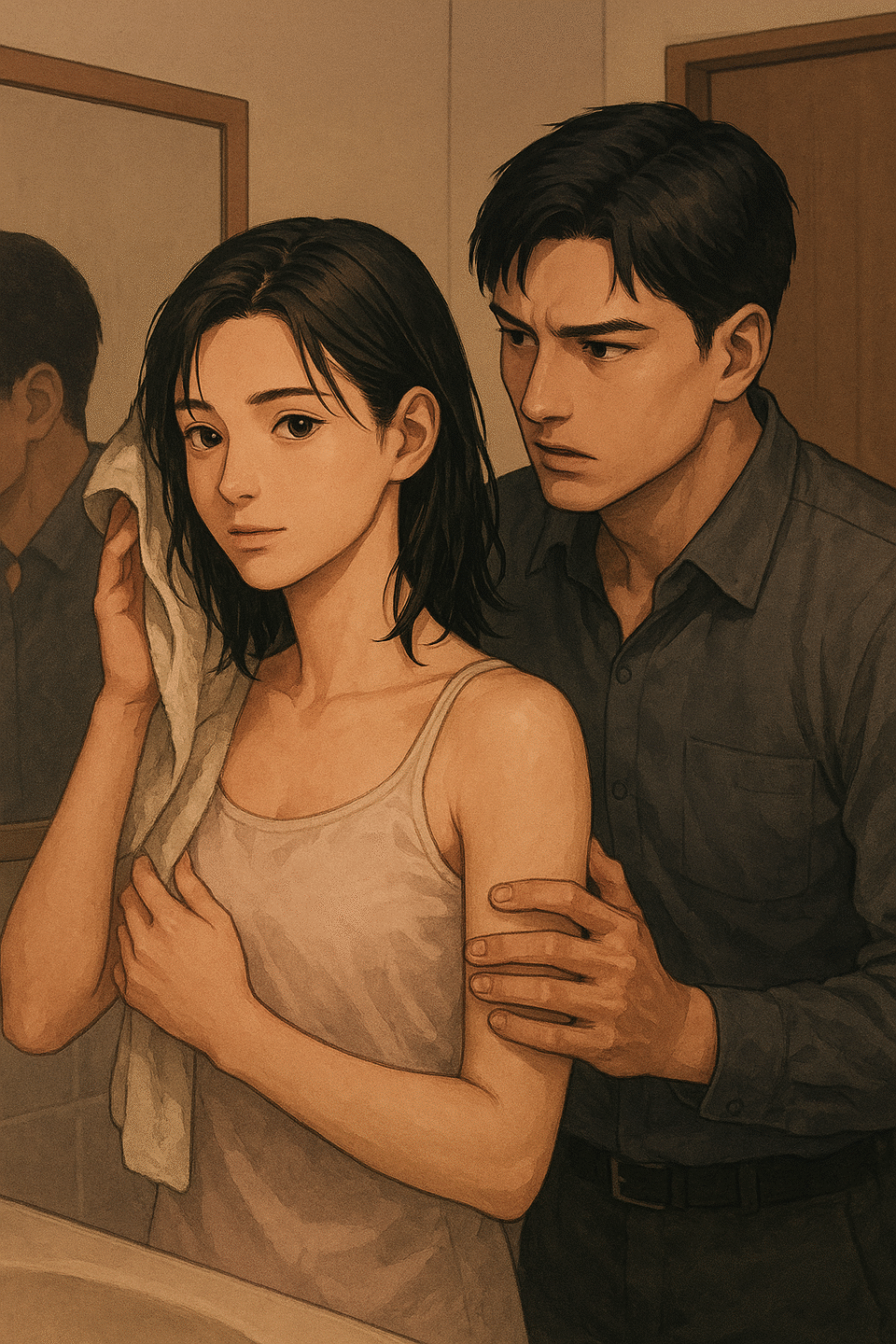

その夜、由紀子が湯上がりの髪を拭いていると、背後に夫の影が立った。

「……お前、あれは……」

低くかすれた声。何を指しているのかは明らかだった。

由紀子は鏡越しに、夫の視線を受け止めた。問い詰めるようでいて、どこか怯えにも似た揺らぎがある。

「何のことかしら」

笑みを浮かべてみせると、夫は堪えきれぬように彼女の腕を掴んだ。

熱い掌の圧に、由紀子の胸がざわめく。夫の指先には迷いがなく、長い沈黙の代償を取り戻すかのような力強さがあった。

「俺の前で、あんなものを書いて……」

言葉の途中で、夫の唇が由紀子に触れた。

それは穏やかな口づけではなく、ため込んできた激情をぶつけるような荒さだった。由紀子は抵抗しなかった。ただ受け止め、目を閉じた。

――夫もまた、物語の中に引き込まれている。

そう思うと、身体の奥で熱が広がっていった。

夜更け、布団の中で絡み合いながら、夫は何度も彼女の名を呼んだ。由紀子はその声を聞きながら、不思議な二重の感覚に酔っていた。

自分の記録を読み、想像にかき立てられている夫と、その想像の対象である自分。まるで物語と現実がひとつに溶け合っていくようで――。

翌朝。

夫は少し照れたような顔で黙々と朝食をとった。新聞を開く指が落ち着かず、時折由紀子を盗み見る。

由紀子は何も言わなかった。ただ、心の中で思った。

――この続きを書けば、彼はまた読む。そして、また求めてくる。

その確信が、次の一行を待つ自分自身の背中を押していた。

つづく

作者紹介

田中宏明 1980年生まれ 東京都昭島市出身の写真家・放送作家。

2003年 日本大学文理学部応用数学科 ぎりぎり卒業。下北沢・吉祥寺での売れないバンドマン生活&放送作家として日テレ・フジテレビ・テレビ朝日を出入りする。現在はピンでラジオと弾き語りでのパフォーマンスをおこなっている。

◆写真家:シティスナップとかるーい読物「井の頭Pastoral」撮影・編集

◆放送作家:ラジオドラマ「湘南サラリーマン女子」原作・脚本 オールデイズ直江津Radioで放送中!

出演ラジオ 第98回

田中屋のシティスナップ